Un equipo de investigación descubre un periodo glaciar cálido que cambió la ciclicidad climática de la Tierra

La comunidad científica lleva tiempo preguntándose cómo cambió el clima de nuestro planeta hace 700.000 años, pasando de ciclos climáticos de 40.000 años de duración a los actuales de 100.000 años. Un nuevo estudio internacional publicado en la prestigiosa revista Nature Communications y en el que participa BC3 identifica un periodo glaciar “cálido” que habría permitido la acumulación de hielo necesaria para esta importante transición.

La Tierra ha estado sometida durante los últimos 700.000 años a una alternancia de periodos glaciares e interglaciares con una ciclicidad de unos 100.000 años. Los glaciares se caracterizan por el desarrollo de grandes casquetes de hielo en el hemisferio norte. Antes de 700.000 años antes del presente, el clima de la Tierra se regía por ciclos de 40.000 años con glaciaciones más cortas y débiles. El cambio entre ambas ciclicidades se produjo al final de un periodo, denominado la Transición del Pleistoceno Medio (TPM), datado entre hace 800.000 y 670.000 años. Este periodo incluye un glaciar y dos interglaciares. Los mecanismos que explican este cambio clave de ciclicidad siguen siendo en gran medida desconocidos, ya que no pueden atribuirse a variaciones en los parámetros orbitales que rigen el clima de la Tierra en escalas milenarias.

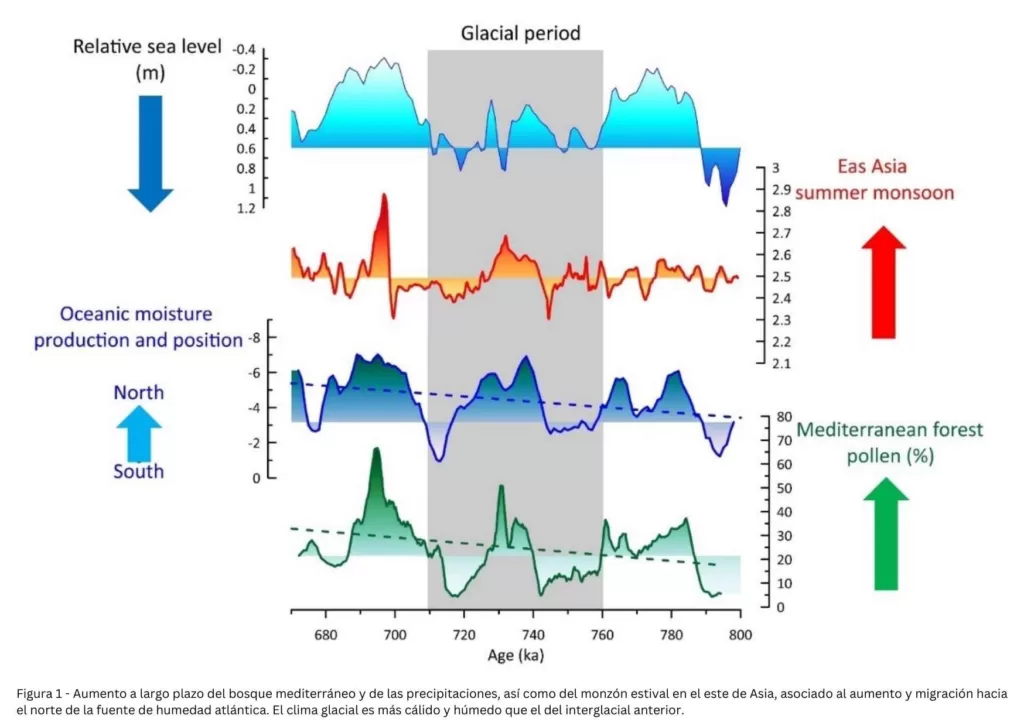

Este estudio revela que las temperaturas de la superficie del mar en los océanos Atlántico Norte y Pacífico Norte tropical fueron, en la TPM, paradójicamente más cálidas durante el glaciar en comparación con el interglaciar precedente, lo que condujo a una mayor producción de humedad y precipitaciones en Europa, a una mayor expansión del bosque en el mediterráneo occidental y a una intensificación del monzón de verano en el este de Asia. Esta configuración climática dio lugar a un suministro de humedad oceánica desde ambos océanos hacia latitudes más altas, que alimentó los casquetes polares y contribuyó de forma decisiva a la expansión de los casquetes de hielo euroasiáticos y norteamericanos. Dicha expansión fue necesaria para desencadenar el paso de los ciclos de 40.000 años a los de 100.000 años que experimentamos hoy en día, lo que resultó crítico para la evolución climática de la Tierra.

“Estos cambios climáticos tuvieron lugar en escalas milenarias y son el resultado de la variabilidad natural del sistema climático y no contienen un forzamiento humano como en el actual cambio climático. Sin embargo, estos estudios se pueden usar para comparar/evaluar/mejorar los modelos climáticos del estado del arte que se usan para hacer las proyecciones climáticas del proyecto CMIP y que usa el IPCC”, explica el investigador de la Universidad de Salamanca e investigador adjunto de BC3 Josué M. Polanco-Martínez, coautor de este trabajo.

Para elaborar el presente estudio, el equipo de investigación liderado por la Prof. María Fernanda Sánchez Goñi (EPHE-PSL, EPOC, Universidad de Burdeos) combinó nuevos registros climáticos del margen suroccidental ibérico con registros de loess (material geológico de grano fino resultado del transporte eólico de sedimentos de origen glaciar) de la meseta china y simulaciones de modelos climáticos de complejidad intermedia (EMICs). La publicación también identifica una tendencia a largo plazo similar de calentamiento y aumento de precipitaciones en las dos regiones subtropicales desde 800.000 hasta 670.000 años antes del presente. “Esta investigación pone en evidencia la complejidad del sistema climático natural, que todavía no llegamos a entender del todo y que cuestiona la pertinencia de los modelos climáticos. Estos modelos deben ser evaluados con reconstrucciones paleoclimáticas que frecuentemente no tienen ni la resolución temporal ni la espacial suficientes. Por ello, la investigación sobre periodos de tiempo poco conocidos y sobre regiones infraestudiadas será crucial para mejorar la fiabilidad de los modelos climáticos y con ello entender mejor el sistema climático y predecir su futuro”, concluye la Prof. María Fernanda Sánchez Goñi (EPHE-PSL, EPOC, Universidad de Burdeos).

Contacto local (USAL & BC3): Josué M. Polanco-Martínez, GECOS, IME, Universidad de Salamanca & BC3, josue.polanco@usal.es

Contacto (autor lider y por correspondencia): María Fernanda Sánchez Goñi*, Ecole Pratique des Hautes Etudes (EPHE, PSL) maria.sanchez-goni@u-bordeaux.fr

Referencia:

Sánchez Goñi*, M.F., Extier, T., Polanco-Martínez, J.M., Zorzi, C., Rodrigues, T., Bahr, A. Moist and warm conditions in Eurasia during the last glacial of the Middle Pleistocene Transition. Nature Communications 14, 2700 (2023). https://doi.org/10.1038/s41467-023-38337-4